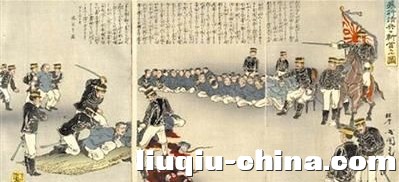

| 英冒险家记录甲午旅顺大屠杀:女人被斩成几段 文:许 述,来源:解放军报  上图:日本浮世绘,日军斩杀清军俘虏 下图:1894年11月21日,日军屠城旅顺的真实场景。资料图  据解放军报报道,甲午战争,大清国惨败,小日本大胜。奇怪的是,国际社会居然不同情败者,反而同情胜者。 怎么会这样? 据战前技术统计分析,清国无论国力、军力还是人力,都占据优势。国际社会预判,清国是强者,赢面更大。不料,堂堂大清竟被蕞尔倭国打翻在地,输得一塌糊涂。对此,国际社会只有两个字:活该。国际社会不仅同情日本,还为日本唱赞歌。 英国法学泰斗胡兰德就认为,甲午战争是“日本成为成熟的文明国家的标志性事件”。这又是为什么? 原来,日本人不仅能打仗,还会演戏,赢了战争,也赢了舆论。当时,西方人从本国媒体上看到的是这样的消息:北洋海军覆灭后,日本战地红十字会主动为受伤清军提供医疗服务,并释放了所有俘虏,还允许清政府把北洋海军司令丁汝昌的灵柩运走。日本惯会操纵舆论的卑鄙伎俩,不仅让西方媒体看到了他们一手导演出来的所谓“文明”,还令其助纣为虐,帮助日军将一场惨绝人寰的大屠杀真相掩盖了数年…… 1894年11月21日,日军攻占旅顺。随即,一场持续四天三夜、亡魂达2万多人的大屠杀让整个旅顺城内尸横遍野,血流成河。 然而,如此足以震惊世人的虐杀并没有让世界为之震惊。原来,英国的中央通讯社和法国的路透社两家世界级的新闻机构先后被日本收买,每当有不利于日本的报道刊登,他们就立刻跳出来给予反宣传,以掩盖日军的罪行。路透社“及时制止”了本社记者从上海发来的揭露旅顺野蛮杀害的电稿;中央通讯社更撰文称:“除战时正当杀伤之外,(日军)无杀害一名中国人。”类似的还有美国的《华盛顿邮报》,以及意大利等国的若干报刊。甚至有西方记者说,清军虐杀在先,日军报复在后,因为日军攻入旅顺城后,发现自己人被清军虐杀在一棵大樟树上……实际上,整个旅顺根本就没有樟树。 正是因为日军为掩盖罪行做了如此周密的部署,即使英国《泰晤士报》在11月26日最早披露出有关“旅顺大屠杀”的信息,美国《世界报》于12月12日、13日、19日、20日连续数天刊登“战争特派员”克里曼的长篇纪实报告,事实的真相还是被大范围地掩盖住了。 直至3年后,一名叫”詹姆斯·艾伦”的英国冒险家写出了一本叫《在龙旗下——甲午战争亲历记》的书,这才完全颠覆了国际社会对日本的“好印象”。作者以目击者的身份,细节呈现了日军在旅顺大肆虐杀中国人的情景,其中一段令人发指的记载是这样的: “我站在一处高地,离我不远处有一个池塘,池塘边站着好多日本兵,拼命将一群难民往池塘里赶,不一会池塘里便塞满了人。只见难民在水里乱成一片,池塘边的日本兵,有的拿枪射击,有的用枪上的刺刀刺。池塘里断头的,斩腰的,穿胸的,破腹的,搅成一团,水变成通红一片。日本兵在一旁欢笑狂喊,快活得不得了。池塘里少数活人,在死尸上爬来爬去,满身血污。其中一个女人,抱着一个小孩子,浮出水面,朝日本兵发出凄婉的哀求。岸边的日本兵竟拿刺刀来捅,当胸捅了个对穿。第二下又捅那个孩子,只见刺刀一捅,小孩子被捅到刺刀上,他高高地挑起枪来,摇了几摇,当作玩耍的东西。那女人倒在池塘里,尚未被捅死,她想要站起来看看那个孩子,刚挣扎了一下,又趴下了。日本兵就照屠杀别人的方法,也将这个女人斩成几段。” 疯狂屠杀了2万多人的日军仅留下36个活口。 之所以留下这些人,是因为需要他们处理尸体,遂在其头上缠上一块白布,上面用日语写着“此人不杀”。抬尸队整整工作了1个月,才把尸体聚到一处,尸体焚烧则持续10余日。抬尸队队长鲍绍武多年后回忆:“我们来参加收集尸体时,看到有的人坐在椅子上就被捅死了。更惨的是,有一家炕上,母亲身边围着四五个孩子,小的还在吃奶就被捅死了。”而参与屠杀的上等兵伊东连之助曾在给友人的信中,得意地描述了砍杀清军的快感:“那一刀砍去似如秋水,身首分离,头颅朝前方三尺余处抛出,一柱鲜血向天迸腾穿出……”另一个细节足以颠覆你的常识:实施虐杀的不仅是日本军人,连伙夫、挑夫、国会议员,还有记者也加入了行凶行列。 一名日本记者回国后竟公开宣称:“我只是杀人,没像其他人那样抢劫。”在他眼里,抢劫才是罪过,杀人竟不是过错。 据说,日本人虐杀中国人的方法有250多种,难怪《世界报》直斥“日本为蒙着文明皮肤,具野蛮筋骨之怪兽”。 日军为何大开杀戒?两个原因。 第一,指挥官说了,放开杀。战前,第2军司令大山岩(大将)同意第1师团长山地元治(中将)下达“见敌兵一人不留”的口头密令,理由是:“我们养活不了那么多俘虏,既要给他们治伤,又要供吃供喝,这是我军所无法承受的。”看到属下大肆虐杀,山地元治特别交代:“今后非不得已,不要对外讲。” 第二,杀人有好处,能升职。人杀得越多,职务升得越高。小野入伍前只是一名中学生,因杀人多,升为上士班长。换言之,这是有预谋、有目的、有组织的屠杀。 2万人被虐杀,他们的保卫者——“天朝上国”的军队在哪里? 旅顺是北洋海军的基地,当时号称“远东第一军港”,有大炮78门,驻军1.47万人。黄遵宪参观后,很有信心,兴奋地赋诗一首:“海水一泓烟九点,壮哉此地实天险。炮台屹立如虎阚,红衣大将威望俨。”然而,李鸿章宣称“可以坚守三年” 的旅顺,一天都没撑过去就丢了(不包括日军从大连到旅顺的行军时间)。 1.47万守军都干什么去了? 17日,日本军刚刚从大连出发,消息灵通的道台龚照玙就携家眷乘汽船逃走,黄仕林、赵怀业、卫汝成三将见大事不妙,也相继逃离旅顺。被遗弃的驻军,除2000多人死伤外,其他也“失踪”了。旅顺半岛20多个炮台,日军只用了1天、死伤280人就全部拿下。 10年之后,日军为攻下俄军驻守的旅顺,却耗时半年,死伤6万人。这样的军队,这样的战斗力,这样的国家,谁看得起你?谁同情你? 旅顺虐杀事件43年后,又发生了更加惨烈的南京大屠杀,这一次,地点在民国首都,死亡人数增加了15倍……身为军人,即使是钢肩铁膀,也无法再承受这样的国耻。 军人是洪水到来时最后的那道堤坝,是野兽扑向孩子时猎枪中最后那颗子弹,是围城中母亲绝望眼神中的最后希望。不想打仗的军人不是好军人,不会打仗的军人也不是好军人,不能打胜仗的军人更不是好军人,(但是有好的装备军队,没有勇敢坚毅的领导人,也是无用武之地,如蒋介石等精英团伙们)。作为120年后的新中国的军人(不知史,则不知耻),我们唯有知耻后勇! 注: 甲午年日军侵列中国的文宣战:驱除鞑虏恢复中华 http://bbs.liuqiu-china.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4349 甲午战争期间日军对付中国军民的招降文告,刻意挖掘、放大并激化满汉族群融合的矛盾,是日本在甲午战争时的宣传策略之一,也是造成部分地区,中国军民与清政府抗敌决心,产生了离心离德,对于日军侵列产生了逆来顺受,自甘如饴的心态。 在日本人眼中对甲午战争的宣传大致有三类定位: 一将军事入侵中国朝鲜问题,转化为日本带领朝鲜半岛独立建国及亚洲进步,而中国却百般阻挠,这是“文明之战”,讲给西方人听的争取西方强权至少沉默不介入中日两国军事冲突; 二是将军事侵列中国描绘成为日本民族争取更大空间,这是“生存之战”,讲给日本人听的争取军事侵列的认同; 三是将军事攻击中国涂抹上“驱除鞑虏,恢复中华”的反满色彩,这是“解放中国人民之战”,讲给中国人听的争取汉族军民迷惑,甲午战为谁而战?从而通敌叛国投降于日本铁蹄之下。  |

手机版|小黑屋|Archiver|中国琉球网 ( 闽ICP备13003013号 )

GMT+8, 2025-5-2 02:46 , Processed in 1.507642 second(s), 13 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.