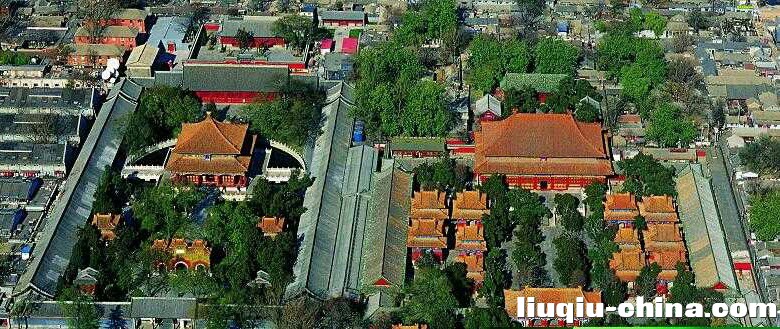

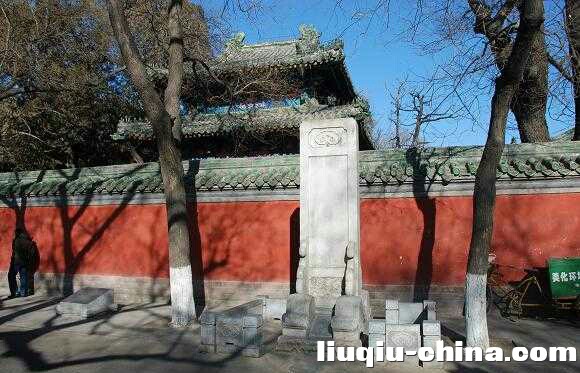

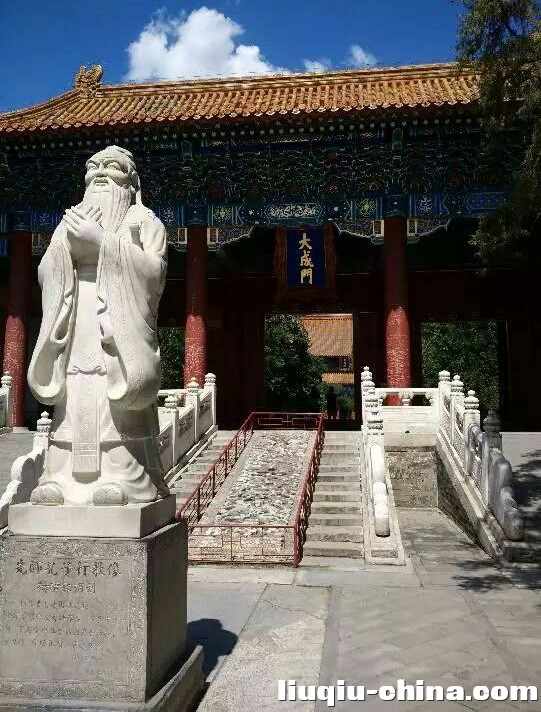

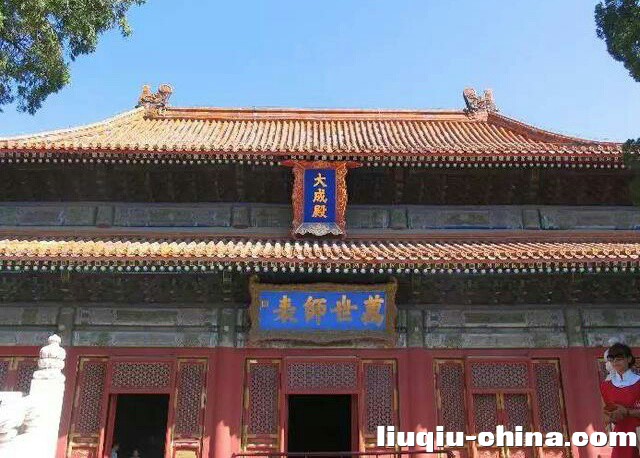

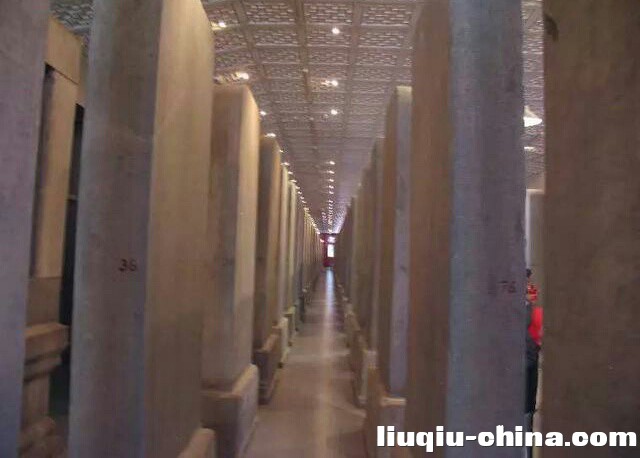

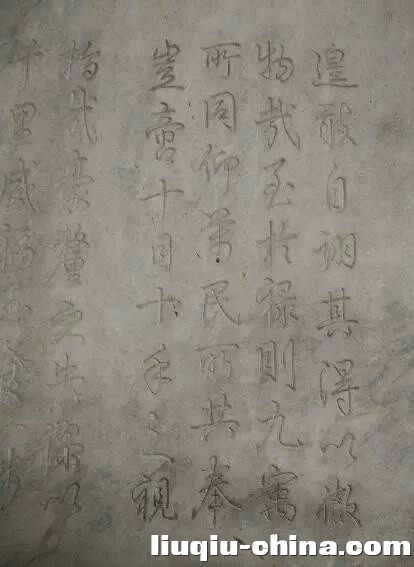

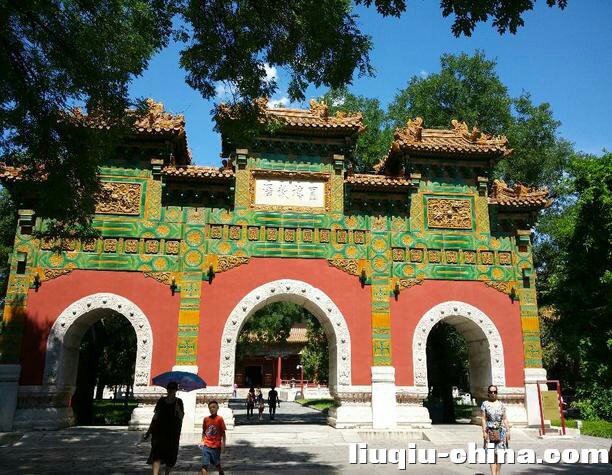

| 元明清三朝的北京孔庙、国子监 来源:中国孔庙网。责任编辑:欢欢、刘真权  《北京孔庙》 《孔庙》,占地22000多平方米,以 大成殿 为中心,南北成一条中轴线,三进院落,建筑左右对称,主体建筑依序为:「先师门、大成门、大成殿、崇圣祠」。作为我国元、明、清历代三朝皇帝举行国家祭孔的场所,北京孔庙在全国的孔庙实属最高规格。 自元世祖 忽必烈 定都北京后,为了加强思想统治,笼络汉族民心,下令袭历代旧典,命 宣抚王 楫于金 枢密院 建 宣圣庙,祭祀 孔子。据《元史•哈刺哈孙 传》:“京师久阙孔子庙,而国学寓他署,乃奏建‘庙学’”。 元成宗”铁木耳”大德六年(1302年),在今址建庙。 元大德十年(1306年),建成,西邻「国子监」(又称“太学”)构成《左庙右学》定制规范。 「北京孔庙」,经历代多次扩建修葺,至1916年最后竣工,遂形成北京孔庙现今的规模和布局,成为仅次于「山东曲阜孔庙」的全国第二大孔庙。 图:北京孔庙下马碑  由于孔子被誉为圣人,明代以后还享有某些与皇帝相等的礼遇,故而在 孔庙大门 外东西两侧二十米处,各有一座清代所设的下马碑,碑身正背两面,分别镌刻:“官员人等至此下马”《满、汉、蒙、回、藏、托忒》六种文字。文官到此下轿,武官到此下马,即便皇帝亲临,也要下辇步行,以表庙门森严、神权至上,孔子地位之尊。同时在 孔庙大门,先师门前还还设”镶嵌琉璃雕花砖八字影”壁一座,与 孔庙 以 成贤街 相隔,完善了庙学建筑制度的基本格局,更显孔庙的威严。 「先师门」(又称 欞星门)是孔庙的大门,面阔三间,进深七檁,单檐歇山顶,基本上保留了元代的建筑风格,先师门两侧连接庙宇的黄瓦红墙外围墙,犹如一座城门。 由「先师门」进入孔庙的《第一进院落》,是皇帝祭孔前筹备各项事宜的场所,其东侧设有 宰牲亭、井亭、神厨,用于 祭孔三牲的宰杀、清洗、烹制。两侧有神库、致斋所用于祭孔礼器的存放和供品的地方。  北京孔庙与其他地方孔庙的不同,因它有「碑林」,其实就是一部石刻的功名簿。元、明、清三代的读书人凡中举人,就在此立一块石碑,「一举成名天下闻」。第一进院落的两侧排列着198通元、明、清三代进士题名碑,刻有51624名进士的姓名、籍贯、名次,其中,元朝3通、明朝77通、清朝118通,是研究我国科举制度的珍贵实物材料。 图:进入「先师门」,迎面看到的是「大成门」。  「大成门」,创建于元代,清代重修,面阔五间,进深九檁,单檐歇山顶。整座建筑坐落在高大的砖石台基上,中间的 御路石 上高浮雕海水龙纹图样,五龙戏珠,栩栩如生。 大成门,古时又称「戟门」,因门内左右列戟而得名。復原后使之名副其实,门内列戟二十四把,彰显出孔庙的庄重和威严。 大成门”前廊两侧”摆放著10枚石鼓和与之有关的两座清代石碑,每枚石鼓的鼓面上都篆刻一首上古游猎诗。这是清乾隆时仿公元前8世纪,周宣王时代的石鼓遗物刻制的,那难辨的文字和深邃的诗意恐怕只有学识渊博的孔老夫子才能完全理解吧。  图:大成殿 进入大成门便是孔庙的《第二进院落》,也是孔庙的中心院落。每逢祭孔大典,这裡便鐘鼓齐鸣,乐舞昇平,仪仗威严。「大成殿」是第二进院落的主体建筑,也是整座孔庙的中心建筑,重檐廡殿,覆以黄色琉璃瓦,是孔庙内最神圣的殿堂。 「大成殿」,始建于元朝大德六年(公元1302年),后毁于战火,明永乐九年(公元1411年)重建,清光绪三十二年(公元1906年)将殿由7间扩建为9间。 大殿外悬掛著清康熙皇帝御笔「万世之表」的大匾,殿内金砖铺地,内顶施团龙井口天花,其规制是中国封建社会的最高建筑等级,堪与故宫太和殿媲美。 殿中供奉孔子「至圣先师孔子神位」木牌位,神位两边设有配享的「四配十二哲」牌位。神位前置祭案,上设的祭器均为清乾隆时的御制真品。 大殿内外高悬清代康熙至宣统9位皇帝的御匾,均是皇帝亲书的对孔子的四字赞语,是珍贵的文物。 孔庙的《第三进院落》最具特色,由”崇圣门、崇圣殿、东西配殿”组成独立完整的院落,与前二进院落分割明显而又过渡自然,反映出古人在建筑部局上的巧妙构思。这组建筑称为「崇圣祠」,是祭祀孔子五代先祖的家庙。建于明嘉靖九年(公元1530年),清乾隆二年(公元1737年)重修,并将原来的灰瓦顶改为绿琉璃瓦顶。 「崇圣殿」又称「五代祠」,面阔五间,进深七檁,殿前建有宽大的月台,月台三面建有垂带踏步各十级。 殿内供奉”孔子五代先人”的牌位及配享的顏回、孔伋、曾参、孟軻四位先哲之父的牌位。 东西配殿,坐落在砖石台基上,面阔三间,进深五檁,单檐悬山顶,内奉:程颐、程顥兄弟、张载、蔡沉、周敦颐、朱熹6位先儒之父。 整点时间可在此观看了充满古韵之风的礼乐表演,聆听了孩子们用稚嫩之声诵读的《弟子规》。  孔庙「尊师」,国子监「重教」。 在「孔庙」与「国子监」之间的夹道内,有一处由189座高大石碑组成的碑林,原立于国子监东西六堂,1956年重修国子监时移至此处。 石碑上篆刻著儒家经典:《周易》、《尚书》、《诗经》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《春秋左传》、《春秋公羊传》、《春秋穀梁传》、《论语》、《孝经》、《孟子》、《尔雅》。 这部石经的蓝本是清雍正年间的江苏金坛贡生”蒋衡”历时12年手书而成。 清乾隆五十六年(公元1791年)下旨刻石立碑。全部石经共计63万余字,规模宏大楷法工整,内容的準确性和刻制的精美度都优于西安的「开成石经」,而在规模上也是仅次于西安碑林的全国第二大碑林。  《北京国子监》 《国子监》,又称「太学」、「国学」,是元、明、清三代国家设立的最高官制学府和教育行政管理机构,与孔庙相邻,构成「左庙右学」之制。国子监始建于元朝至元二十四年(公元1287年),占地28000平方米,整体建筑坐北朝南,中轴线上分布著《集贤门、太学门、琉璃牌坊、辟雍、彝伦堂、敬一亭》。 东西两侧有四厅六堂,构成传统的对称格局,是我国现存唯一一所古代中央官制公办大学建筑。 「国子」意为「为国家储备官府干部人才」,「监」意为「衙门」,因此,国子监不仅仅是官府教育机构,同时也兼具主管教育管理之责,视同我们当今的教育部,古代在国子监读书的学生称为「监生」。 「集贤门」是国子监的大门,黑色的大门,黑色的柱子,八字形的外墙,体现出官府衙门特点。 进入「集贤门」,是国子监的《第一进院落》,东西设有井亭,东侧的「持敬门」(意为从国子监进入孔庙祭祀孔子时要怀著崇敬之情)与孔庙相通。 由南向北穿过第一进院落,便进入国子监的第二门——「太学门」,也是国子监的《第二进院落》。 首先映入眼帘的是气势恢宏的”黄色琉璃牌坊”。它是北京唯一一座专门为教育而设立的牌坊。正反两面横额均为皇帝御题,是中国古代崇文重教的象徵。这座”三间四柱七楼廡殿顶式”琉璃牌坊,建于清乾隆四十八年(1783年)。正面额书「圜桥教泽」,阴面为「学海节观」,彩画华美,是北京唯一不属于寺院的琉璃牌坊。在封建皇朝时期牌坊中间的正门被称为「跃过龙门」,当时只有皇帝和新科状元可从中穿过。  走过琉璃牌坊,是国子监的中心建筑——「辟雍」。辟雍,亦作「璧雍」。本为西周天子为教育贵族子弟设立的大学。取四周有水,形如璧环之意。 其学有五,南为 成均、北均 上庠,东为 东序,西为 瞽宗,中为 辟雍。其中以「辟雍」为最尊。 国子监的「辟雍大殿」建于中轴线中心一座圆形水池中央的四方高台上,是一座 方型 重檐攒尖顶 殿宇。四面开门,设台阶六级。  辟雍,周围环绕著长廊,四面架设精緻的小桥横跨水池使殿宇与院落相通,这种建筑形制象征着天圆地方。清乾隆皇帝之后,每逢新帝即位,都要来此做一次讲学,以示中央皇权政府对高等教育的重视。为了显示当朝皇帝重教兴学,皇帝经常来国子监讲学。他们在辟雍殿中对儒家典籍发表「御论」,这便是古籍所载的「临雍讲学」。 现在辟雍大殿中的復原陈列,是根据清乾隆皇帝修建辟雍后,清乾隆五十年(1785年)第一次「临雍讲学」时的陈设和场景復原的。  「东西六堂」,是位于 辟雍 左右两侧的33间房,合称为「六堂」,分别为: 率性堂、诚心堂、崇志堂、修道堂、正义堂、广业堂,是”贡生、监生”们的教室。现在则是改为《中国古代科举制展》的展厅。 「彝伦堂」,位于辟雍大殿以北,元代名为「崇文阁」,明代永乐年间予以重建并改名为「彝伦堂」,早年曾是皇帝讲学之处,自兴建 辟雍 之后,则改为 监内的 藏书处。 「敬一亭」,位于在彝伦堂之后,是国子监的《第三进院落》。建于明嘉靖七年,设有「祭酒厢房」和「司业厢房」和「七座御制圣諭碑」,是国子监 祭酒办公 的场所。 辟雍殿后的桥上可看到一块青石上盖上了玻璃板,则是清朝时为进士三甲举行『释褐簪花』仪式的地方。『释褐簪花』时,状元郎就是站立这块石板上,脱下布衣,换上官服,由国子监的「祭酒(官职)」为状元戴上金花。从这一刻起,他们就不再是平民了。」 。 |

手机版|小黑屋|Archiver|中国琉球网 ( 闽ICP备13003013号 )

GMT+8, 2025-7-1 20:04 , Processed in 1.426361 second(s), 12 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.