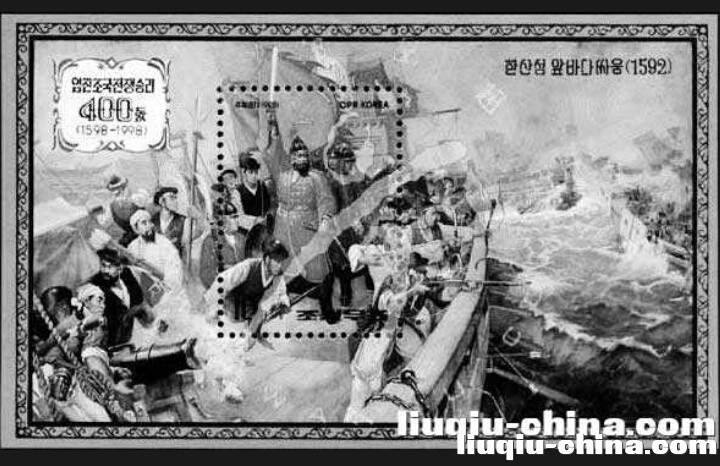

原题:420年前那个甲午(1594年)的中日之战 来源: 学习时报 ,作者: 蒋亚民  上图:由南朝鲜1998年发行(中朝联军抗击日本侵列战争)壬辰战争胜利400周年,邮票图案为油画的《露梁海战》。 420年的追忆,是为了振兴波及四海的华夏文化。 中国强大,给世界带来的是和平和进步,不是战争。但是,也不能一味为了无原则的和平而损失国家利益。近期,一些日本学者把120年前的1894年中日甲午战争称为第一次中日战争,实际上并不准确,因为历史上至少还有一次中国完胜的中日战争,就发生在420年前明朝万历年间那个甲午之年(1594年)前后。那时候,中国的万历皇帝和他的臣子们,并没有把日本军队的入侵看得多么严重,甚至一时犯了过分轻敌的错误;那时候,中国的火器处于衰败前的最后辉煌时期,打得日军大败亏输;那时候,中国曾经是日本的宗主国,万历皇帝派钦差大臣封日本国统帅丰臣秀吉为日本王;那时候,中国军队与当今的美军可有一比,有能力以小的代价赢得大的胜利;那时候,中朝联军曾经把日本军队在水陆两线统统打败,彻底驱逐出朝鲜半岛。 追忆这么多,就是要提醒中国和日本国研究历史的人们,注意认知中国强盛的主流轨迹,不要以为中国一弱数百年。同时,也想从另一个角度提醒国人特别是年轻人,要有大国思维,不能总以弱小国家的心态对待国际事务。在丛林原则仍然起作用的世界政治与外交舞台上,莽撞示强与一味示弱都不可取,当韬晦时应韬晦,当自强时需自强。需要告诉我们的后代,强大的中国是历史的常态,战略上绝不能养成习惯于被动挨打的小媳妇儿心态。

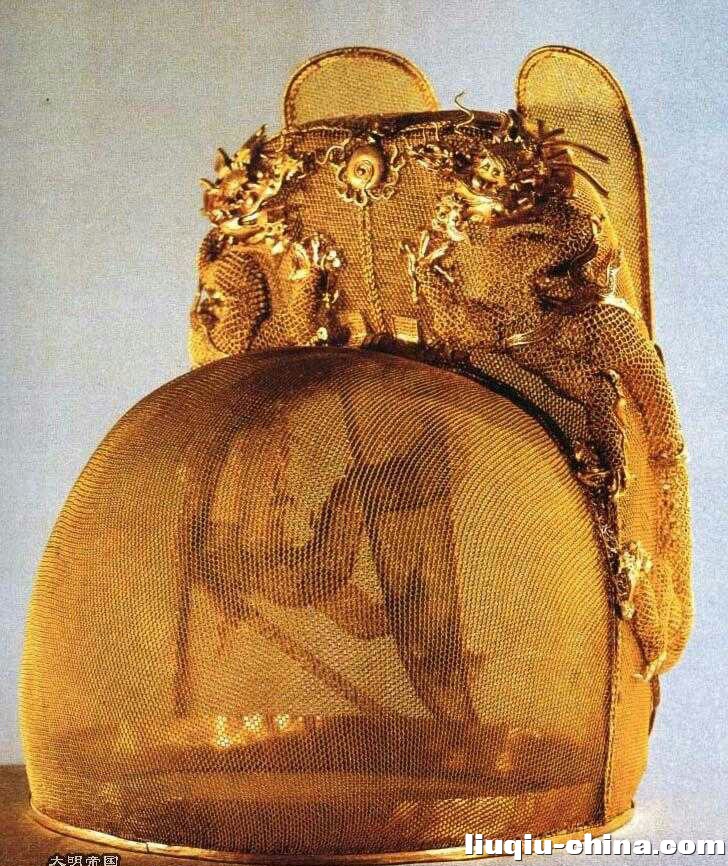

上图备注: 明神宗金丝翼善冠,于1958年,北京定陵地下宫殿出土。冠通高 24厘米,后山高 22厘米,头径20.5厘米,重826克。金冠是皇帝的常服冠戴。其形制由前屋、后山和金折角三部分组成,全系金制。前屋部分是用极细的金丝编成「灯笼空儿」花纹,空档均匀,疏密一致,无接头,无断丝。后山部分是采用阳錾金工艺雕刻的二龙戏珠图案,龙的造型生动有力,气势雄浑。金折角,俗称纱帽翅,取折角向上的形式。其制作工艺技巧登峰造极,达到了炉火纯青的程度,是一件精美绝伦的艺术珍品。明神宗翼善冠出土时放置在万历帝棺内头部北侧一个圆形木盒内。翼善冠用极其纤细金丝编结,重一斤六两。采用传统的掐丝、累丝、码丝方法进行焊接。此冠通高24厘米,直径20.5厘米,重826克,结构复杂,呈高浮雕式,镂孔鳞状,二龙昂首相对,中间嵌一火珠,做二龙戏珠状,四足有屈有伸。造型生动,气势雄浑,充分反映了明代金银工艺的高超水平。 420年前的甲午前后发生了什么事 简单地讲,420年前的中国处于明朝万历年间。万历皇帝在历史上是一个黑白脸皇帝,既干了一些利国利民的好事,也干了不少昏庸腐败的坏事。但总的讲,是一位有作为的皇帝,甚至可能是一位没有让历史学家们看得很清楚的高明皇帝。万历朝用了一代名臣张居正,一代抗倭名将李如松,进行了“一条鞭法”等一系列政治经济改革。 武略榜上,万历朝最著名的有“三大征”。其中,两大征主要对付内部叛乱,包括万历二十年(1592)西征宁夏哱拜,万历二十一年(1593)南征播州杨应龙。哱拜和杨应龙都是明朝封的驻边将领,所以,西征和南征都是内战,只有东征援朝,是一场抵御外敌的战争。

东征援朝抗日,分为两个阶段,史称前役和后役。 前役时间为万历二十年至二十二年(1592—1594),明军投入兵力74000人,朝鲜军60000人,日本入朝军队兵力为197700人。 后役时间为万历二十四年至二十六年(1596—1598),明军投入兵力117000人,朝鲜军37600人,日本入朝军队兵力为141390人。从参战兵力可以看出,无论是前役还是后役,中国军队的人数都比日本入朝兵力少,但是,除了初战轻敌只派了3000人去对付数十万日本军队失利之外,总体上中国军队取得了以少胜多的巨大胜利。

前役,平壤战役中,中国军队会攻据守城市的日军。 先用虎蹲炮、大将军炮、佛郎机炮、霹雳炮、子母炮、火箭等远程火力打击,进而派遣不怕死的勇士攀钩梯向城上猛冲。最后,中朝联军在主战场上“得级千二百八十五,其死于火及从东城跳溺无算”。追击日军时,“获级三百六十二,生擒三倭”。也就是说,明军在攻击和追击作战中,一共斩杀了1647个日军首级,生擒了3名日本兵,这还不算火中水中阵亡的日本军人。明军在取得胜利的同时,保持了较低的伤亡率。如担任主攻任务的钱世祯营,兵力约1000人,会战中亡32人,伤104人,阵亡率为3.2%,伤亡率为13.6%。这个比例,比当今美国军队制定的总阵亡率不得超过5%的比例还低。也就是说,当年的明军,以低于5%的阵亡率取得了城市攻坚战的巨大胜利,其中,各种火炮比日军多得多,打击距离也远得多,是一场与当今伊拉克战争相似的一边倒的战争。不同的是,当年的明军充当了今日的美军角色,而当年的日军则很像当今败亡的伊拉克军队。前役胜利后,明朝廷遣使到日本封丰臣秀吉为日本国王,赐以冠服、金印、诰命,一度言和。

后役,日本不臣而反,又在朝鲜投入重兵。 这段时间,明朝受降正使李宗成到达对马岛以后,“索货无厌”并纳日本太守所献美女23人,还欲淫太守之妻,惹怒了日本人,也是引发战争的直接诱因。当然,最根本的原因还是日本丰臣秀吉政权没有归顺明朝的诚意。明军再次入朝,取得“南海大捷”,击沉日船900余艘,烧死日军将领义弘。在丰臣秀吉死后,最终将日军全部驱逐出朝鲜。

420年前的辉煌为什么没有存续到清朝 明朝万历年间,中国对日本、对西方列强,在国防能力方面还都保持着一定的优势。但是,在明灭清兴的200多年时间里,中国的国防能力,由世界最强迅速滑落到世界最弱,以至到了清末70年,出现了一败再败、口岸丢失、京畿不保、海军覆灭的整体衰败之像。 主要原因有三条。 一、是经济上没有跟上历史发展的浩荡潮流。 1644年,清建国。上溯5年,1640年英国开始进行资产阶级革命。1760年至1840年,西方进行了规模浩大、影响深远的工业革命。当时的中国,对这两次革命几乎一无所知。这两次革命的影响是世界性的,没有经过两次革命政治和经济提升作用的中国,很快滑向世界性科学技术和管理能力的最低谷。而日本,在近代史上的发展轨迹正好与中国相反,是由弱小走向了强大,由落后走向了先进。1854年,美国柏利舰队10艘战舰、2000陆战队进逼日本,3月迫使日本签署了“日美条约”,从此,日本向西方列强开放口岸。1885年,日本著名思想家、教育家福泽谕吉提出“脱亚论”,主旨是,“日本应该放弃中国思想和儒教精神,而吸收学习西方文明”,不与“野蛮落后的亚洲国家为伍”。日本政界人士多数拥护福泽谕吉的见解,很快使日本成为一个在政治、经济、技术合作领域基本脱离亚洲范围,靠向西方诸列强的国家。1894年,也就是日本国门被美国柏利舰队撞开后的40年后,发生了中日黄海海战,中国大清舰队大败亏输、惨不忍睹。

二、是政治上没有进行适应新形势的深刻改革。 1868—1878年,以及之后的几十年时间里,日本进行了明治维新,建西学、改兵役、清田亩、减轻农民重赋,予贱民平等权、严格限制佛教等。明治天皇要建设一支200艘战舰的海军,超过当时的海上霸主英国,并将烟草税、药物税都划拨给海军,还自勒腰带,在6年内每年从内庭费用中拨给海军30万日元。而清朝政府,这一段时间政治上毫无作为。虽然从西方进口了一些武器,也送了一些学子去学习,但是,改革的动作太小了,多数领域叶公好龙,政治上只进行了一些被逼无奈的小改小变。兴国无战略构思,变法无有效举措,皇帝重臣分权划利,只会弄权分钱,不思国家复兴。

三、是军事上错误总结历史经验。 清朝曾经由李鸿章主持,从德国进口了多艘铁甲战舰,甚至还有鱼雷艇。但是,军事战略和军事理论却十分落后。清朝中央政权有一个大毛病,就是长时间错误总结开国时期的军事经验。清朝皇帝和大臣,都标榜马上得天下、骑射为本,但实际上并非如此。皇太极进关前,借助两次明军大量损失火炮的战役,取得了兵力对比在火炮方面的关键战略优势。第一次,是明朝重镇登州的失陷。崇祯四年(1631)八月,皇太极亲率大军,对明军守卫的关外重镇大凌河发动进攻。镇守登州的明军登莱巡抚孙元化派部将孔有德、耿仲明率军增援,援军进至吴桥时突然哗变,勒兵返回把登州围了起来,打到崇祯五年(1632)正月初三,登州被叛军攻破,明军直接损失各型火炮330门,其中大将军炮1门、红夷炮12门、佛郎机炮19门、威远炮170门。当时的登州,是明朝研制火炮的基地,城破之时,明军的登莱监军王征(火炮专家)、副总兵张焘,一个被俘、一个自缢身亡。明军聘请的葡萄牙火炮专家和其他53名葡萄牙炮师也损失惨重。登州失陷,使明朝政府再也无力以当时最重要的远战武器火炮,成规模地支援关外对八旗军的作战。第二次,是关外重镇大凌河的失陷,共计损失火炮3500门。当时,关内援军行动迟缓、叛军作乱,关外防御大凌河的明军盼援无望,坚持了近百天后,崇祯四年(1631)十月,大凌河粮尽援绝开城投降,总兵祖大寿败走锦州。根据当时明朝的兵部报告,皇太极的八旗军在占领大凌河后,缴获了将军炮、灭虏炮、红夷炮等多种火炮共计3500门,明军从此失去关外的火炮优势。后来,八旗军在崇祯十二年(1639)至十五年(1642)的松锦大战中,攻松山、打塔山、占杏山,无不拥炮而进,而且特别喜欢使用红夷大炮和自制的红衣炮。一直到顺治二年(1645)清豫亲王攻打到南方的扬州时,仍然在使用火炮攻城。可见,八旗军不但在关外使用火炮,进了关以后,也一直将火炮作为攻克城池的重要武器。从以上的战例中可以看出,满清八旗军并不是依仗骑射而得天下的,而是一步一步地缴获明军的远战武器火炮,积累到一定程度后,凭借火炮打进关,又打到南方去的。可笑的是,清朝的后人并不这样总结历史,马上得天下的说法被泛化,直到晚清70年,仍然抱着冷兵器时代的军事思维敝帚自珍。在黄海海战中,开着铁甲炮舰,用骑兵的夹缝雁形阵与日海军对阵,焉能不败。 420年的追忆为了寻找些什么 知弱和知强,应当有一种平衡,一味宣传中国近代史上的一败再败,会给年轻人造成一种假象,好像历史上的中国是一个常败的弱国。 实际上,在历史长河中,中国比当时世界其他国家强大,才是维持时间最长的史实。

420年的追忆,是为了坚定中华崛起的自强信心。清末70年,将中国跌落到一个以往历史上从未有过的全面败落之境,亡国的警钟一次次敲响。然而,中国并没有败亡,源远流长的中华文化支撑着中国走过了最危急的时刻。

420年的追忆,是为了重建平等自立的处世观念。中国在世界上不是受气的小媳妇儿,中国与其他大国具有平等的地位。第二次世界大战结束,中国是战胜国。但是,世界列强在很长一段时间内不愿意真正尊重这一事实。原因很简单,中国还不够强大,中国在很长一段时间内还是一个穷国。现在,中国越来越强大了,自己首先要尊重自己,不能低三下四,不可像鲁迅先生说的那样,人家让你坐,你说我还是站着好。战胜国就是战胜国,在和平共处原则下,需要拿回来的利益就要拿回来,大国更需要高端竞争的勇气。

420年的追忆,是为了捍卫遍及全球的涉华利益。古往今来,在世界上逞霸道不得人心、势难长久;为公道则往往联横作大、源远流长;避世道却又失朋散友、形只影单。到2010年,中国在世界各国的侨民和华裔已经超过5000万人,密切交往的朋友遍天下。只有在侨民有事、盟友有事的时候敢于站出来,引王师横刀立马、出长拳逐寇驱邪,才能保证本国侨民和盟友的利益,进而保证本国的国际地位和长远利益。

420年的追忆,是为了振兴波及四海的华夏文化。中国强大,给世界带来的是和平和进步,不是战争。但是,也不能一味为了无原则的和平而损失国家利益。“大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方。”刘邦的大风歌,很能体现中国文化的倾向。作为史上少有的一代成功君王,刘邦最后也就图一个衣锦还乡、威加海内,从没有想着威加海外、拓土开疆。 将中华文明的拓展解释为黄祸是别有用心,理解为不分情况的一味隐忍则又失于软弱。不偏不倚的中庸之策,应当是汉武帝刘彻委曲多年以后喊出来的“寇可往,我亦可往”。只有敢于使用各种战略手段争取大国的主导地位,不断完善面对世界强权的联横之策,不断提高以和平发展为主流的邦交深度,不断加强立足本土、收放自如的国防能力,才是中华文化的传统求索和现实导向。 备注: 中国政府享有对琉球国的“”宗主领土权“”的权益。 琉球国王享有琉球列岛的“”治理管辖权“”的权益。 中国拥有琉球群岛主权一脉相传。中国五百年来的"属国"琉球国,凡其王嗣位,先请朝命,钦命正副使奉敕往封,赐以"驼钮镀金银印",乃称"国王"。 未经册封以前称琉球"世子",权国事;未经中国中央皇室政权承认其政治治理地位受封前,绝对不敢僭越自称为 琉球国 "王"。由于过去在中国宗藩制度区域行政管理框架内,虽有"蕃属国"的"国"名称及其"国王"的爵位,但“”它“”不是个完全独立自主国家,“”它“”的外交军事领土变更则是必须受到中国中央皇权监督而有所节制,事故“”它“”与中国中央皇权的政治关系,不是国与国的关系,简而言之,“”它“”藩属国与中国中央皇权是地方自治政府与中央政府的政治从属关系。 中国对于琉球的宗主权领土,从未签署任何放弃、或割让等协议书文件给予它国。虽然日本殖民政府于1879年后单方面废中国藩属琉球国,从而改设置日本冲绳县给予窃占殖民。但中国历届的政权从未、也未曾正式签署放弃对琉球宗主权领土。故此,美日两国必须将其窃占的琉球列岛,以和平协商谈判归还与中国,并且必须遵循港澳地区回归模式。 1879年,中国官府"照译"横滨西字报论琉球事 清季 申报 台湾纪事 辑录 一十七 光绪五年八月二十日(公历十月初五日——礼拜日)/1879年, 照译 横滨西字报 论 琉球 事 日前,有人自北京寄书来,证明琉球所以属日本之故;作者"巴洛佛尔"受日本"宍户"公使之托,自不得不如是云尔。 察 作者之意,不外言公历一千六百十年(1610年),日本征服琉球以及一千八百七十四年(1874年),中国认琉球为日本管辖两端已耳。 一千六百十年,"萨摩"征球,人所共晓,即"华人(倭寇)",亦无异词; 而谓,一千八百七十四年(1874年),中国认琉球为日本管辖,则未免过当也。 夫琉球进贡中国,球王即世、中国遣使往封,事在"萨摩"征球前二百余年。 当萨摩入球时,封贡曾否停止,吾不知也;历年来琉球仍进贡中国,其陪臣子弟仍入北京国子监读书,球王即世、中国仍遣使往封:事事如初,众目共见、众耳共闻。 谓"琉球既隶日本"?封也、贡也,彼何以不知;知之,又何以不禁! 为日本者? 既攻琉球,则当废琉球之主、更琉球之政,以示君威;乃一一听其自治、一一率由旧章,行之二百余年矣。 今乃忽然昌言曰:「当是时,吾既灭其国,而有之矣」;谁则信之! 查琉球官吏上书有曰:「历奉日本严戒,勿以萨摩一事显告中国」; 又曰:「使臣进北京时,必令其盟誓勿泄」。 苟琉球既为己有,何不直禁其遣使,而私相盟约不敢告人?; 可见一千六百十年以来,琉球一岛,日本并未视为己有也。 至日本并球、击台等事,并未知照中国,而谓「琉球为其所为」;是与一千六百十年,萨摩谓「琉球为其所为」,无异也。 公历一千八百七十四年,日本兴兵至台代球民复仇;中国过问,几动干戈。 日兵至台时,统领"西乡从道"照会"闽浙总督"李内称:『日前台湾生番劫杀备后民四人,后又惨害琉球难民五十二人;特此兴兵复仇』云云。 闽浙总督覆文内称:『琉球,中山故国也;臣事中国巳数百年,极其恭顺。而中国待之,不分畛域。是以本大臣札饬台湾地方官严拿凶犯,秉公办理』云云。 闽浙总督二次照会,更属了然;内称:『球人是我属民,其被生番惨害一事,自应由本大臣饬令地方官查办,不必贵国费心。况贵国之备后四人未遭惨戮,不过被劫』云云。 吾读此文吾,已知"巴君"之谬,然尚未知成立之约何如; 及取阅之,乃知"太久保"与"总理衙门"所定者,曾无一「琉」字、一「球」字,第言「有国当保护己民」而已。 此一役也,中国自始至终皆不直日本所为,谓其"藉端滋扰"。 |

手机版|小黑屋|Archiver|中国琉球网 ( 闽ICP备13003013号 )

GMT+8, 2025-5-2 03:41 , Processed in 1.250458 second(s), 11 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.