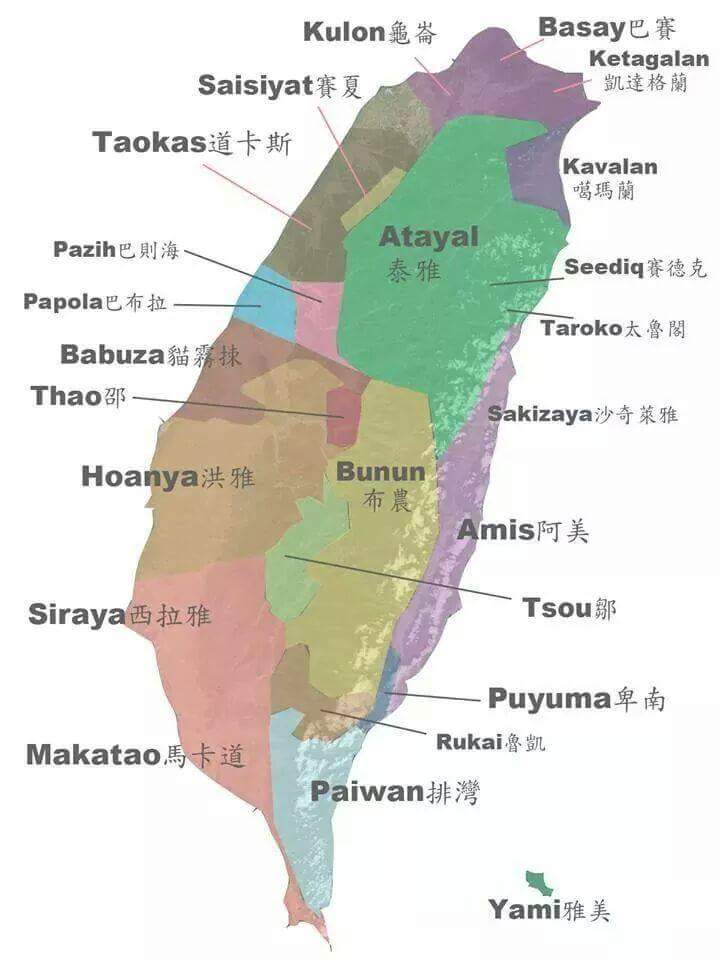

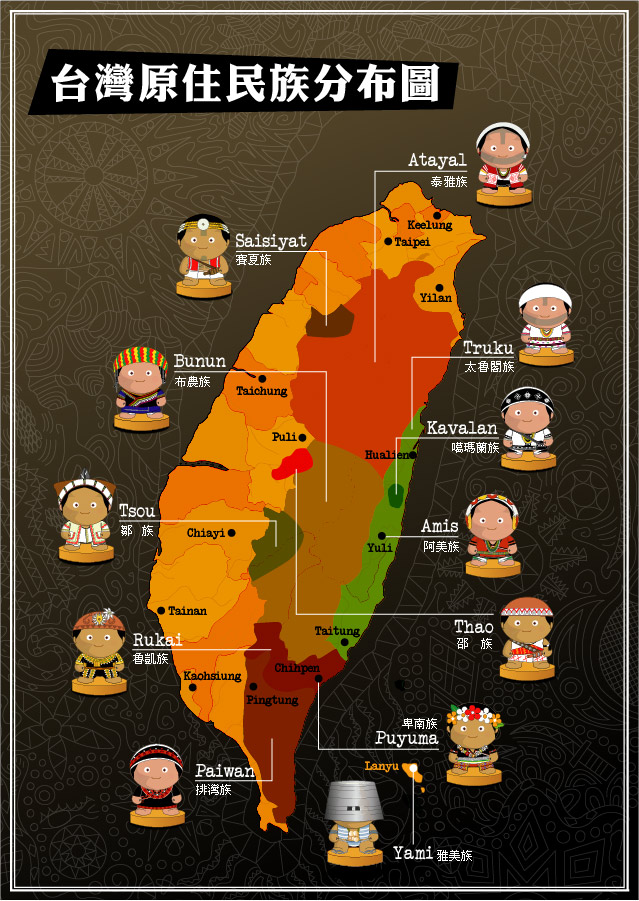

| 台湾”原住民(高山族)”的分类 明清两朝的台湾岛上”原住民”以部落组织「社」为单位,只有部落(社)之领域观念,并无发展成族群之分。 依据十七世纪荷兰人的最初调查台湾岛: 居住平地”平埔族”部落,约以数十家或百十家为一社,聚居形成村落。 居住高山地区之”原住民”部落较为散居,由许多小社聚集成大社。 台湾现在使用之地名即有许多是原住民部落之「社名」。 例如: 苗栗(猫里社)、通霄(吞霄社)、大甲(大甲社)、大肚(大肚社)、沙鹿(沙轆社)、南投(南投社)、埔里(埔里社)、水里(水里社)、斗六(斗六社)、西螺(西螺社)、麻豆(麻豆社)、三地门(山猪毛社)、牡丹(牡丹社)等。 依台当局现行的分类,台湾的”原住民(高山族)”概分为「高山族」与「平埔族」(虽然”阿美族、卑南族、达悟族”并非住在高山,不过仍因过去东部、台湾各离岛交通不便,且与西部高山远隔,而归称其为”高山族”)。 随着中日甲午战争后的马关条约,清光绪21年(1895年)中国清朝政府将台湾岛及澎湖等割让于日本殖民。(由于过去中国清政府在治理台湾依照”岛上原住民(高山族)”只有「社」之区别,并无「族」之分类,从而将之”二分类”法作为 (1)生番、(2)熟番。 详细之分类始於日本殖民统治台湾岛以后。初期日本殖民政府依照中国清政府治理台湾的二分类法区别原住民,但随着基於殖民统治梳理,开始对台湾的原住民进行详细的调查与瞭解。早在日本殖民初期即派日本国内人类学者,先后对於清代所称之台湾「生番」与「熟番」进行”语言、习俗、社会组织”的调查与分类,因而才有比较复杂的高山族族群之区分。 (一)平埔族原住民的分类 对於台湾平埔族的分类,日本学者原以「平埔蕃」概称。不过,后来对於这些自中国清代开始逐渐消失的平地原住民有了较多的瞭解之后,才发现他们之间亦存有不同的语言与文化差异,因而加以分类。 虽然”平埔族”的分类,早在距今九十多年前即进行,但是因為平埔族已汉化,只留存少许片段的语言文化,所以到目前为止尚无统一的分类共识,各学者的分类有些不一致。 以近年学者的分类为按例,要举如下: 1.日本语言学者”土田兹”在1985年将台湾”平埔族”分为十二族: (1)噶玛兰(Kavalan) (2)马赛(Basay) (3)凯达格兰(Ketagalan) (4)龟崙(Kulon) (5)道卡斯(Taokas) (6)拍宰海(Pazeh) (7)拍瀑拉(Papora) (8)巴布萨(Babuza) (9)洪雅(Hoanya) (10)西拉雅(Siraya) (11)马卡道族(Makattao) (12)大武垄(Taivoan) 2.台湾当局”中研院”研究员”李壬癸”将”平埔族”分为十一族: (1)噶玛兰(Kavalan) (2)猴猴(Qauqaut)及其他 (3)凯达格兰(Ketagalan) (4)龟崙(Kulon) (5)道卡斯(Taokas) (6)拍瀑拉(Papora) (7)巴布萨(Babuza) (8)洪雅(Hoanya) (9)拍宰海(Pazih) (10)邵(Thao) (11)西拉雅(Siraya) (二)高山原住民的调查与分类 对於高山原住民的调查与分类,始於日本殖民台湾之第二年(1896年),东京帝国大学派雇员”鸟居龙藏”氏来台,同年”森丑之助”氏亦以翻译身份随日本军来台湾从事高山原住民研究。”另田代安”氏、”伊能嘉矩”氏、”佐山融吉”氏等人,后来亦加入台湾原住民调查之工作。 1936年台北帝国大学(台湾大学)「土俗人种研究室」研究员”移川子之藏”、”宫本延人”等人,则是依据住民语言、习俗、社会组织之差异,将台湾之高山原住民分为九个族群: (1)Atayal(泰雅)、 (2)Saisiat(赛夏)、 (3)Bunun(布农)、 (4)Tsou(邹)、 (5)Rukai(鲁凯)、 (6)Paiwan(排湾)、 (7)Panapanayan(卑南)、 (8)Amis(阿美、邦则Pangtsah)、 (9)Yami(雅美,今族人改称”达悟Tau”)。 二次世界战后,中国前国民政府接收台湾岛初期则沿用日本殖民时期对於原住民之分类。 迨至2001年台湾当局才在”原住民(高山族)”自我意识增长与台湾当局重视原住民文化之下,重新认证原被漠视之族群。 至2008年为止,台湾之原住民已增为十四族,除上列九族之外, (10)「邵族」原被归类於平埔族,2001年纳入原住民的第10族。 (11)”葛玛兰族”,原居住於宜兰,后大举迁居至花莲的平埔族,经过族群认同调查后,於2002年正式认定为第11族。 (12)”太鲁阁族”,於2004年被台当局认定由泰雅族独立出一个族群,成为第12族。 (13)“撒奇莱雅族”,2007年原隐身於阿美族之中的”撒奇莱雅族(Sakizaya)”独立为第13族。 (14)“赛德克族”,2008年原被列含於泰雅族之”赛德克族”经台当局主管行政事务部门第3089次院会(4月23日),决议通过為台湾原住民族第14族。 未来可能还会有「西拉雅族」、「道卡斯族」等族群之復名,让我们拭目以待。 (三)现今十四族原住民的族名由来 现今台湾”高山族(原住民)”十四族的族名,有七族(泰雅、布农、邹、达悟、邵、撒奇莱雅、赛德克)是取该族对「人」的发音。 ”「邹」族”,原被称「曹」族,乃因取福建闽南语发音而后用普通话翻译; ”达悟族”,原名”雅美族”,原取其来自台湾岛南方巴士海峡的巴丹(巴坦)群岛北端之”雅美岛”,后族人反对此说,要求仿照其他族群,以该族语「人」的发音,而自改称”达悟族”。 另外七族之族名意义则各有差异: 1.「排湾」,是大武山上排湾族发源地地名,也是其中一个部落的名称。 2.「卑南族」,因住於卑南平原而被称之,族人自称漂马Puyuma)。 3.「阿美族」,是卑南族所称「北方人」,或阿美族人自称来自北方的「北方人」之音译。 4.「鲁凯」,为传统以来鲁凯族之自称,但意义不明,可能与卑南族称呼其为「深山的原住民部落」(Rukai)有关。 5.「赛夏」族,「赛」本意为「哪裡来」,「夏」是积满雪之处(大坝尖山)。 6.「噶玛兰」,为族人所称之「平原」(宜兰的兰阳平原),后转为自称族名,以便藉以和居住於山区之”泰雅族”有所区别。 7.「太鲁阁」族,语意为「山腰的平台」、「可居住之地」、为防敌人偷袭「瞭望台之地」,后由部落名转为族名。 (四)现今十四族原住民的族语 上述现存十四族原住民只是外人的区分,其实他们同一族之间仍因部落迁移而形成同语系的方言语群(如同汉语系的八大方言语群),要列如下: 1.泰雅族:泰雅亚族Atayal a.赛考利克Squliq(台北、南投、宜兰、桃园、新竹、台中等县) b.泽敖利Ts’ole’(苗栗、南投-万大、宜兰-四季等、新竹、台中等县) 2.太鲁阁族(Truku):原属於泰雅族赛德克亚族 花莲县秀林、万荣两乡;卓溪乡立山村;吉安乡庆丰、南华与福兴等三村。 3.赛德克族(Sediq/Sejiq/Seediq):原被归类於泰雅族中之赛德克亚族 a.都克达雅Tgdaya或称巴兰Paran(南投县仁爱乡大同村雾社与高峰、南丰村、互助村清流与中原等部落) b.多达Toda(南投县仁爱乡春阳村、大同村碧湖、精英村多达等部落) c.德路固Truku(南投县仁爱乡合作村、精英村庐山、亲爱村布兰等部落) 另有移居花莲县秀林、万荣、吉安、卓溪、玉里,以及宜兰县南澳、大同等乡镇之都克达雅、多达社群。 4.赛夏族:(1)大隘北方言(新竹县五峰乡大隘、花园村;北埔乡内坪、大坪村) (2)东河南方言(苗栗县南庄乡东河、蓬莱、南江、西村、狮山村;狮潭乡百寿村) 5.布农族:(1)北部--- a.卓社群(南投县仁爱乡) b.卡社群(南投县信义乡) (2)中部--- a.峦社群(南投县信义乡、花莲县、台东县) b.丹社群(南投县信义乡、花莲县、台东县) (3)南部--- 郡社群(南投县信义乡;屏东县;台东县;高雄县桃源乡、那玛夏乡-原三民乡) 6.邹族:(1)北邹(嘉义县阿里山乡达邦、特富野、山美、茶山、来吉等村) (2)南邹--- a.卡那卡那富Kanakanavu(高雄县那玛夏乡-原三民乡民权、民生村) b.沙阿鲁阿Saaroa(高雄县桃源乡桃源、高中村) 7.邵族:南投县日月潭伊达邵地区(原德化社),语言人口仅约600人,为最弱势之原住民。 8.鲁凯族:(1)雾台支群--- a.雾台(屏东县雾台乡雾台村) b.大武(屏东县雾台乡大武村) c.大南(台东县卑南乡东兴村) (2)下三社支群--- a.茂林(高雄县茂林乡茂林村) b.多纳(高雄县茂林乡多纳村) c.万山(高雄县茂林乡万山村) 9.排湾族:(1)西北支(屏东县) (2)东南支(屏东县、台东县) 10.卑南族:(1)南王方言(台东市南王里、宝桑里) (2)卑南乡各村方言(台东县卑南乡各村—大南村除外) 11.阿美族:(1)Sakizaya(花莲市;花莲县磯崎、舞鹤地区) (2)北部方言—南势群(花莲县寿丰、吉安乡) (3)马太鞍(花莲县光復乡) (4)中部方言—海岸群与秀姑峦群(花莲县丰滨乡) (5)南部方言—卑南群与恆春群(台东县东河乡;台东市;屏东县牡丹乡) 12.噶玛兰族:花莲县新社、立德、大峰峰、樟原、佳里宛等部落是现今噶玛兰族人较集中的地区,至於语言、风俗、祭仪、传统文化(如歌谣、舞蹈、香蕉丝织布等)仍待追寻、重建。 13.撒奇莱雅族:主要分佈在台湾花莲市、新城乡、吉安乡、寿丰乡、瑞穗乡等地,而移居都市人口以桃园县、台北县和基隆市较多。 14.达悟(雅美)族:台东县兰屿乡之红头、渔人、椰油、朗岛、野银、东清等六村部落,方言间差异不大。 以上各族群语言中,受到其他族群影响较严重者為:赛夏族受到泰雅族、客家族群同化;部分邹族(南投县信义乡久美;高雄县桃源乡、那玛夏乡之南邹)受到布农族同化;邵族受汉人之闽南族群同化。另外,排湾、鲁凯、卑南三族因地理位置相邻近,在相互影响下,语言关係密切。 参考备注: (1)刘良壁(1741年,乾隆6年),《重修福建台湾府志》,台湾银行经济研究室编,1961年重印,页106。 (2)森丑之助,《台湾蕃族图谱》,台北市,南天书局,1994年,页9。 (3)李壬癸,〈台湾南岛语言概论〉,《九十一年度原住民族语言支援教学人员研习—邹语研习手册》,台中师院,2002年10月,页26。 (4)森丑之助,《台湾蕃族图谱》,南天书局,1994年,页9。 (5)撒奇莱雅族原来分佈在奇莱平原(花莲平原)上,范围相当於现在的花莲市区。花莲旧称「奇莱」,是因阿美族称花莲地区为「Sakiraya」,由此发音擷取「kiray」而来。Sakizaya一词意义倾向「真正之人」。参见台湾当局主管行政事务部门的原住民委员会网页(生活网\原住民简介\撒奇莱雅族)。 (6)「赛德克」具有四种含义:1.族名(名词),2.人的意思(名词),3.别人(称呼他人),4.美丽(形容词)。参见:〈东赛德克族第一次復名研讨会记录〉,《赛德克族正名誓师大会手册》,赛德克族正名运动促进会,2007年1月12日。 (7)童春发,《排湾族史篇》,台当局台湾省文献委员会,2001年,页7。 (8)许木柱等,《阿美族史篇》,台当局台湾省文献委员会,2001年,页2。 (9)乔宗文,《鲁凯族史篇》,台当局台湾省文献委员会,2001年,页44。 (10)朱凤生等,《以巴斯达隘(矮灵祭)祭典活动探索赛夏族文化精髓》,顺益台湾原住民博物馆,2001年,页9-10。 (11)李壬癸,《台湾原住民文化基本教材》(上册),台当局”国立”编译馆,1998年,页9-13;齐莉莎,〈台湾南岛语言概论〉,《九十一年度原住民族语言支援教学人员研习--泰雅语研习手册》,台中师院,2002年10月,页12。 (12)瓦旦吉洛牧师,〈当代祖居赛德克族人分佈在南投县之部落〉,《赛德克族正名誓师大会手册》,赛德克族正名运动促进会,2007年1月12日。 (13)高雄县三民乡於2008年1月1日由乡长伊斯坦大․呼颂宣布更名为”那玛夏乡”,并举行揭牌典礼;台当局主管行政事务部门的原住民族委员会主任委员夷将․拔路儿蒞临参加与致词。《联合报(台湾地区)》,2008.1.1.;〈台当局主管行政事务部门的原住民委员会2007.12.31新闻稿〉。 认识台湾原住民的分布图: 高山族九族、平埔族九族,以及后来正名的高山族群 1. 高山族九族 (见上图) 沿著中央山脉,最大的三个族是「泰雅、布农、排湾」 和排湾很类似但更古老的「鲁凯」 南投一带的「邹」 东台湾的「阿美、卑南」、人之岛的「达悟」 新竹苗栗一带的「赛夏」 2. 平埔族九族 (图1) 西半部的南部「马卡道、西拉雅、洪雅」 西半部的中部「巴布萨(猫雾捒)、拍瀑拉、巴则海」 西半部的北部「道卡斯」(唸快一点会变大甲) 北部的「凯达格兰」 原在东北的「噶玛兰」(2002年正名,唸快一点会变宜兰),后迁徙到花莲丰滨乡的新社,多姓偕 3. 后来正名的高山族群 (图2) 台湾的内陆南投的「邵(2001)」 泰雅族的「太鲁阁(2004)、赛德克(2008)」 阿美族的「撒奇莱雅(2007)」 从后来能够将台湾岛上的原住民“”正名“”成功的高山族群年份,可以发现都是在陈水扁任职于台湾当局领导人时代正名成功的 台湾岛高山族习性 重视捕鱼者:达悟族、阿美族 母系社会:阿美、卑南、西拉雅, 其餘为父系社会(”噶玛兰”是否为母系,尚有争议;达悟族则是母、父两者并系)。然而,并不是所有的原住民,都是母系社会(母系社会有年龄层组织的运作) 倒是中国古代,有可能是母系社会,后来才演变为父系社会,如:女媧补天、太极的「一元生两仪,两仪生四象,四象生八卦……」(生產过程)都是的例证。   |

手机版|小黑屋|Archiver|中国琉球网 ( 闽ICP备13003013号 )

GMT+8, 2025-5-2 00:44 , Processed in 1.274367 second(s), 11 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.